| |

|

|

| |

Un peu d'histoire

... |

|

| |

|

|

| |

è

Bien avant l'invention de l'avion |

|

| |

è

Nadar, alias

Félix TOURNACHON |

|

| |

è

Des débuts difficiles |

|

| |

è

Révérend Père

POIDEBARD |

|

| |

è

Charles

LINDBERGH |

|

| |

è

Maria REICHE |

|

| |

è

Géoglyphes de la Nazca |

|

| |

è

Colonel BARADEZ |

|

| |

è

La recherche en Europe |

|

| |

è

Les faucheurs de marguerites |

|

| |

è

L'émergence d'une discipline |

|

| |

è

Osbert Guy Stanhope CRAWFORD |

|

| |

è

John Kennet Sinclair SAINT-JOSEPH |

|

| |

è

Irwin SCOLLAR |

|

| |

è

Otto BRAASCH |

|

| |

è

Roger AGACHE |

|

| |

è

Raymond CHEVALLIER |

|

| |

è

Françoise CLAUSTRE |

|

| |

è

Maurice

MARSAC |

|

| |

è

Daniel JALMAIN |

|

| |

è

René GOGUEY |

|

| |

è

Jean ROISEUX |

|

| |

è

Louis MONGUILAN |

|

| |

è

Charles LEVA,

Henri DELETANG et Michel DRILEN |

|

| |

è

Maurice GAUTHIER |

|

| |

è

Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST |

|

| |

è

François BESSE |

|

| |

è

Patrick F. JOY |

|

| |

è

Bernard LAMBOT |

|

| |

è

François VASSELLE |

|

| |

|

|

| |

Bibliographie sommaire

Bibliographie sommaire |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Bien avant l'invention de l'avion

Bien avant l'invention de l'avion |

|

| |

|

|

| |

Bien avant la photographie

aérienne, certains chercheurs avaient remarqué qu'à l'emplacement des

vestiges enfouis, il pouvait y avoir variation de teinte des sols et des

cultures.

Des phénomènes révélateurs de vestiges enfouis sont déjà mentionnés en

France dans des publications à partir du XVIIeme siècle : description

d'anomalies spécifiques révélant d'anciennes occupations humaines dans

les landes et dans les zones non cultivées, qu'il s'agisse de taches

d'humidité différentielles sur sols nus ou d'anomalies de la croissance

des céréales.

Ainsi, dans son "Histoire et antiquitez du pays de Beauvaisis"

paru en 1631, Louvet parle-t-il en ces termes de l'emplacement d'une

villa romaine arasée à Vendeuil-Caply (Oise) :

"Quand cette campagne est ensemencée de

bled, on y reconnoît encore le compassement et les endroits des rues où

le bled est plus petit qu'es lieu où les maisons étaient bâties".

Il paraît évident que l'archéologie aérienne a pu

naître seulement après que l'homme ait inventé les moyens de s'élever

dans les airs et de s'y déplacer selon sa volonté. Les premières

montgolfières remontent à 1783 et l'avion aux environs de 1900. En fait

la vision aérienne ne deviendra une souce d'informations scientifiques

qu'à partir du moment où il sera également possible de fixer les images.

|

|

| |

|

|

| |

Nadar, alias Félix Tournachon

Nadar, alias Félix Tournachon |

|

| |

|

| |

|

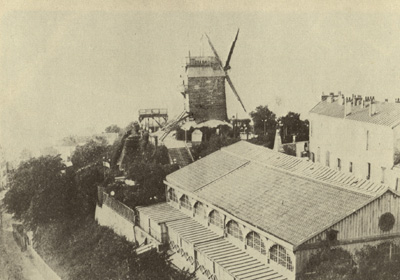

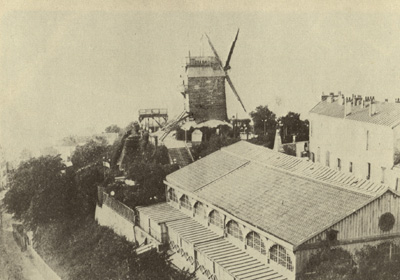

On doit attendre que Félix Tournachon, dit Nadar, après

plusieurs essais infructueux, réussisse en Octobre 1858 sa première

photographie aérienne à 80m au dessus du Petit-Clamart, dans la banlieue

parisienne. |

|

| |

|

Ce moulin, immortalisé par Nadar, fût détruit

dans les années 1960. |

|

| |

|

|

| |

Des débuts difficiles

Des débuts difficiles |

|

| |

|

|

| |

C'est en 1929 que commencèrent en

Amérique les prospections rendues célèbres en 1927 par la traversée de

l'Atlantique, Charles A. Lindberg. Il a notamment obtenu de bons

résultats en survolant les zones tropicales et équatoriales, en Amérique

centrale, à la recherche de Mayas.

En Europe, dès le début du XXème siècle, on prend des photographies

aériennes à l'aide d'un ballon, comme à Stonhenge en Grande-Bretagne, à

Rome et à Ostie en Italie. Pendant la première guerre mondiale de

1914-1918, la photographie aérienne va être systématiquement utilisée

pour guider les opérations des troupes au sol et l'aviation. C'est

principalement sur les confins de la Méditerranée orientale, dans les

régions désertiques et sub-désertiques, que, d'emblée, des résultats

positifs furent obtenus par les militaires.

|

|

| |

|

|

| |

Révérend père Poidebard

Révérend père Poidebard |

| |

|

| |

|

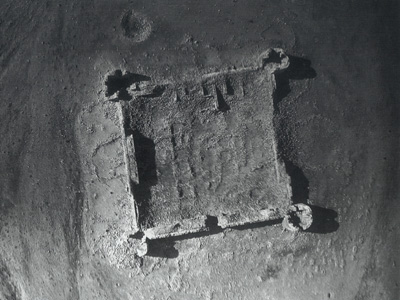

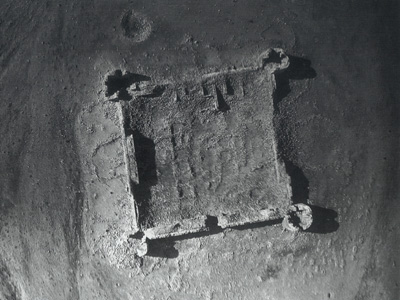

D'extraordinaires clichés sont pris par le

révérend père Poidebard de 1925 à 1942 en Syrie lorsqu'il étudie le

limes romain, la ville de Tyr et son port submergé et le limès byzantin

de Chalcis. Ses clichés, parus dans l'illustration, lui valent une

notoriété malgré l'ironie de certains savants qui, au début, le

considéraient comme un fantaisiste à la Jules Verne. |

|

| |

|

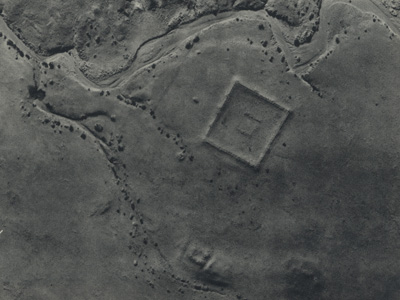

Fortin romain de Khan el-Hallabat (Bériarca,

vers 300 après J.C.) au Sud-Ouest de Palmyre, sur la strata diocletania. |

|

| |

|

|

| |

Charles LINDBERGH

Charles LINDBERGH |

|

| |

|

|

| |

|

Colonel

Charles Lindbergh photographié devant son « Spirit of St Louis », en

1927, au U.S.A. avant son envol du 21 mai pour l’exploit qui le rendra

célèbre.

Peu ou pas d’archéologues savent que l’aviateur a fait des recherches

de prospection aérienne. |

|

| |

|

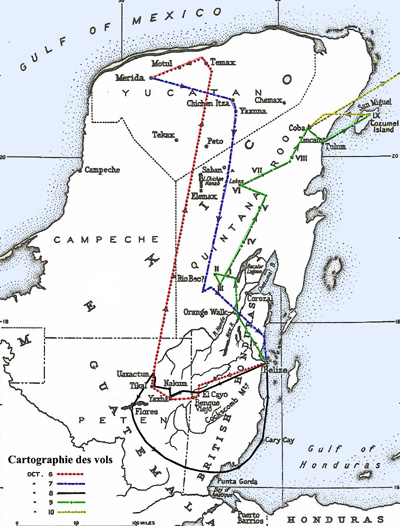

Charles Lindbergh

et son épouse Anne Spencer Morrow lors de leur voyage d'étude

archéologique sur les indiens Pueblo dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Anne était la fille de l'ambassadeur américain au Mexique que Lindbergh

rencontra lors d'un voyage d'étude en 1927. Les époux Lindbergh firent

un vol de recherches sur la civilisation Maya sur le Yucatan, les

6,7,8,9 et 10 octobre 1929.

|

|

| |

|

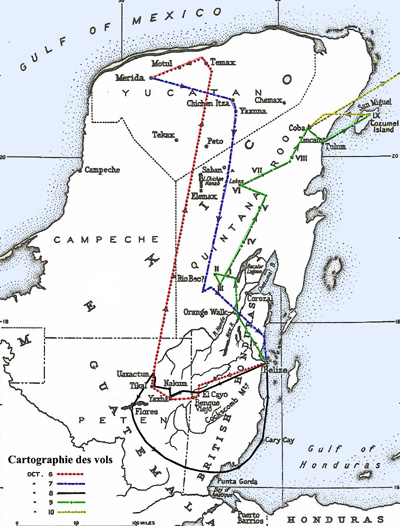

Carte de cinq

survols d'octobre 1929 sur les territoires Maya dans la péninsule du

Yucatán effectués par le couple Lindbergh.

|

|

| |

|

L'équipage de

jeunes mariés découvrit, entre autres, deux chaussées surélevées maya au

sud de Cobá, Anne étant la photographe.

|

|

| |

|

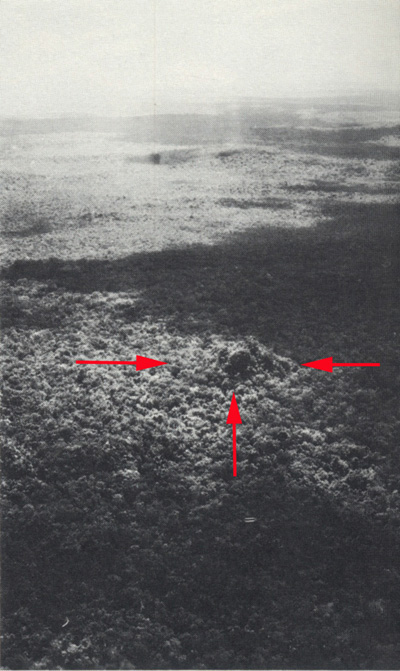

Le même équipage

identifie des ruines précolombiennes inconnues formant des proéminences

sous le couvert de l'immense jungle guatémaltèque au nord de Petén.

|

|

| |

|

|

| |

Maria REICHE

Maria REICHE |

|

| |

|

|

| |

Cette mathématicienne allemande,

dont le nom est indissociable des lignes de Nazca, est née à Dresde en

1903. Elle arriva au Pérou en 1932 et travailla pour le consulat

allemand à Cuzco. Elle devint, sept ans plus tard, l'assistance de Paul

Kosok, anthropologue américain avec qui elle survole pour la première

fois les mystérieuses traces de la vallée d'Ica. Passionnée par ces

lignes, elle s'y consacra corps et âme pendant trente années de sa vie.

Elle tenta d'expliquer que ces lignes sont en corrélation avec la

position de certaines étoiles et qu'elles représentent une sorte de

calendrier astrologique.

|

|

| |

|

A partir de 1941, elle loue une

cabane tout près de la vallée et commence son travail d'observation et

de mesure. Dès l'aude elle se rend dans le désert pour assister au lever

du soleil. Puis munie d'un peu d'eau, de quelques fruits et de son

matériel de dessin, elle arpente les lieux en solitaire, toute la

journée durant. En 1949, elle révèle au

monde entier les lignes de Nazca en publiant "Mystères du désert". Son

obsession la pousse à nettoyer scrupuleusement les lignes pour leur

rendre leur splendeur et à se déplacer sur des planchettes pour ne pas

piétiner ses chers sujets d'étude alors que d'autres roulent dessus sans

vergogne.

ç Maria Reiche,

en 1960 |

|

| |

|

A Nazca, la tombe de Maria Reiche, décédée en 1998 à

l'âge de 95 ans, est ornée des géoglyphes qu'elle aimait tant. A 90 ans,

celle qui n'a jamais voulu quitter le Pérou répondait à sa famille qui

la priait de rentrer en Allemagne : " J'ai encore tant à faire dans la

pampa de Nazca".

ç Maria Reiche,

en 1985

|

|

| |

|

|

| |

Clichés des géoglyphes de la Nazca

Clichés des géoglyphes de la Nazca |

|

| |

|

|

| |

|

Pérou (Amérique latine)

Clichés

des géoglyphes de la Nazca. La première description date de 1551, par

l'espagnol Cierza de León dans sa Chronique du Pérou. En

septembre 1926 deux archéologues (l'Américain Alfred Kroeber et le

Péruvien Mejia Xesspe) gravissent une colline dominant la vallée de

Nazca et aperçoivent de longues lignes qui s'entrecroisent sur le

plateau. Cette découverte n'est confirmée qu'en 1939 avec la prise de

photographies aériennes par Paul Kosok de l'Université de Long Island

(New York). Ensuite, une mathématicienne allemande, Maria Reiche

consacra sa vie à l'étude et la préservation de ces figures. Ces figures

sont visibles d'avion sur près de 400 km2 pour toute personne qui veut

se donner la peine de payer un pilote de Cessna péruvien. Ces images

sont représentatives de l'esprit d'un peuple dont la civilisation

s'étagea de - 500 à + 500 sur ces terres arides. Il faut remarquer que

chaque dessin est figuré par un seul "fil", qui ne se croise pas, donc

basé sur le principe du labyrinthe. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

Colonel J. Baradez

Colonel J. Baradez |

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

Clichés originaux du neveu du colonel

Baradez 1 : 1917 - Le colonel

Baradez a terminé la Grande guerre comme lieutenant-observateur

aérostier.

2 : Le colonel Baradez, en toge lorsqu'il fut nommé docteur

honoris causa de l'université de Durham (Grande-Bretagne) en 1954.

3 : Le colonel Baradez, deux ans avant se disparition. |

|

| |

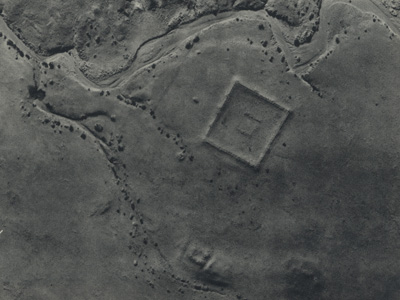

Après la seconde

guerre mondiale, un autre français, le colonel J. Baradez publiait en

1949 un important volume de photographies aériennes prises avec un

éclairage rasant par l'armée. Il condamne sévèrement les prises de vues

obliques et préconise le recours exclusif aux couvertures aériennes :

"hors du stéréoscope, pas de salut!" disait-il. |

| |

|

Grand fort romain datant probablement de

Gordien III (238-244), découvert en B26 Marauder, le 14 février 1947. |

|

| |

|

|

| |

La recherche en Europe

La recherche en Europe |

|

| |

|

|

| |

En Grande-Bretagne, O.G.S.

Crawford est le premier, en 1922, à avoir détecté des sites

archéologiques totalement nivelés des les régions où l'agriculture

généralisée rend les repérages plus difficiles. A l'aide d'un collègue

qui finança cette première prospection systématique dans le Wessex, ce

chercheur anglais publia un livre fondamental pour l'histoire de cette

discipline (Craword et Keller, 1928) puis un autre très spectaculaire en

1929.

Ce fut la stupéfaction générale et un grand enthousiasme devant cette

révélation inespérée des "Ghosts of Wessex", ces fantômes du passé. Les

plus remarquables clichés ont été réalisés par le professeur John

Kenneth Saint-Joseph à partir de 1939. Après la guerre, il continue à

voler avec des avions de la RAF. Puis à bord d'un avion de l'université

de Cambridge spécialement équipé, et avec un pilote très entraîné,

Saint-Jospeh prit lui-même de 1966 à 1980 des centaines de milliers de

grands clichés grand format en noir & blanc. Il ne s'est pas contenté

d'être seulement un archéologue volant, il photographia et étudia tout

ce qui d'avion pouvait avoir un intérêt dans les domaines scientifiques

les plus variés. Il se spécialisa dans la fouille de camps romains.

En Allemagne, les recherches ont été entreprises, à partir de 1960, par

Irwin Scollar, puis par Otto Braasch. En Belgique en 1965 par Charles

Léva. Ce dernier a crée, avec des moyens personnels, un important

centre interdisciplinaire de recherches aériennes (CIRA).

|

|

| |

|

|

| |

Les "faucheurs de marguerites"

Les "faucheurs de marguerites" |

|

| |

|

|

| |

De 1952 à 1962, une première

génération de pionniers publièrent des clichés révélateurs de l'intérêt

de la prospection aérienne pour l'archéologie. Citons Bernard Parruzot,

René Dielh, Roger Chevallier, Bernard Chertier, Robert Ertlé, Daniel

Jalmain, René Goguey et Roger Agache.

Leurs appareils photographiques de "premiers communiants" et leur

"trottinettes" d'aéroclubs faisaient sourire les militaires qui

disposaient de gros moyens techniques. Comme la plupart des

spécialistes, il ne juraient que par les couvertures aériennes à haute

altitude. Nombre d'universitaires étaient aussi incrédules car il

estimaient que c'était trop beau pour être vrai. Toutefois, ce fut un

colloque international d'archéologie aérienne, organisé à Paris en 1963

par le professseur Chevallier qui marqua une étape décisive en France

mais aussi à l'étranger. On prit alors véritablement conscience de

l'intérêt des résultats déjà obtenus avec des moyens ridicules.

|

|

| |

|

|

| |

L'émergence d'une discipline

L'émergence d'une discipline |

|

| |

|

|

| |

La Somme fut présentée à ce

colloque comme le département pilote de l'archéologie aérienne en

France. D'une part, Roger Agache avait publié la première synthèse

régionale en ce domaine avec 93 illustrations dès 1962. Cette brochure

fut largement diffusée en France et à l'étranger. D'autre part les

résultats y étaient particulièrement spectaculaires. Le succès de ces

manifestations et la poursuite de l'enseignement à l'Ecole Pratique des

Hautes Etudes firent qu'une deuxième génération de prospecteurs à basse

altitude se manifestèrent dans les années qui suivirent. Citons entre

autres : Michel Boureux, François Vasselle, Jacques Dassié et le colonel

Louis Montguilan.

Actuellement, il faut compter près de quatre-vingts archéologues dont

beaucoup d'amateurs qui pratiquent régulièrement l'archéologie aérienne

un peu partout en France, sous le contrôle du Ministère de la Culture

(Service régionaux de l'Archéologie des DRAC), avec l'aide financière de

l'état, des collectivités et d'associations. Il est impossible de les

citer tous, mais l'un d'entre eux, Gérard Chouquer en renouvelle la

méthodologie, surtout pour l'étude des paysages. De remarquables clichés

ont été publiés, entre autres par Bernard Lambot, Maurice Marsac,

Jean-Paul Petit, Henri Delétang, Jean Desloges, Annie Etienne, Patrick

Péridy, Alain Lelong, Jacques Dubois, Jean Holmgren, Claude Leymarios,

Loïc Langouët, Michel Loiseau, Jean-Paul Delor, Jacques Meissonier,

Christian Richard, Patrick Joy, Jean Roiseux, François Besse, Françoise

Claustre et jean Vaquer...Mais le plus

étonnant est qu'une région, apparemment aussi peu prometteuse que la

Bretagne, ait pu donner autant d'excellents résultats, remarquablement

publiés par Gilles Leroux, Maurice Gautier, Jean-Claude Meuret et

Patrick Naas (1999).

|

|

| |

|

|

| |

Osbert Guy Stanhope CRAWFORD

Osbert Guy Stanhope CRAWFORD |

|

| |

Né le 28 octobre1886 à Bombay et

décédé le 28 novembre 1957; O.G.S. Crawford était un archéologue anglais

et le pionnier de l'utilisation de clichés aériens pour approfondir

l'interprétation archéologique du paysage.

Après la mort de sa mère en 1886 et de son père en 1894 il fut élevé par

ses tantes maternelles. Il fit ses études au Marlborough College puis au

Keble College, à Oxford. Pendant la première guerre mondiale, il a

d'abord servi dans les "London scottish", puis dans la division

d'observation de la troisième armée. A partir de 1917 il a été

observateur dans la Royal flying Corps. Son avion a été abattu en 1918

et il a été retenu prisonnier à Holzminden jusqu'à la fin de la guerre.

|

|

| |

|

Après une série d'activités de

courtes durée, il fût nommé premier officier archéologue de l'équivalent

anglais de notre Institut Géographique National en 1920. Poste qu'il

conserva jusqu'à son départ en retraite en 1946.

En 1927, il fonda "ANTIQUITY" (Antiquité), une revue archéologique

trimestrielle. |

|

| |

Pendant la seconde guerre mondiale, il a eu en

charge la responsabilité de sauver une grande quantité de mobilier

historique, dans son propre garage à Nursling, lorsque les bureaux de

l'Institut géographique de Southampton furent ravagés par un incendie,

suite à un bombardement.

|

|

| |

|

|

| |

John Kenneth Sinclair SAINT-JOSEPH (1912-1994)

John Kenneth Sinclair SAINT-JOSEPH (1912-1994) |

|

| |

Kenneth Saint-Joseph développa la

science de la photographie aérienne pour la recherche scientifique en

Grande-Bretagne. Elle fit des avancées énormes dans le développement de

la géologie moderne, la pédologie, la géographie et, surtout, en

archéologie aérienne de l'époque préhistorique jusqu'à l'époque

médiévale.

En 1939, il enseignait la géologie à l'Université de Cambridge et à

Selwyn College où il avait été étudiant.

Ce qui changea totalement la direction de sa vie fut son service dans la

Royal Air Force pendant la seconde guerre mondiale. Dans l'Intelligence

Service, on découvrit chez lui des yeux d'aigle, une vue perçante qui

lui donna un talent spécial dans l'interprétation des photos aériennes.

Son service dans l'aviation l'avait appris à connaître le rôle des

caméras dans les avions de chasse. St Jospeh se rendit compte combien

cette nouvelle technique serait utile, après la guerre, dans les études

scientifiques.

|

|

| |

A son retour à Cambridge en 1945,

toujours comme maître de conférence en géologie, Saint-Joseph entreprit

la tâche de persuader l'Université de créer un département nouveau de

photographie aérienne. En général, on considère comme impossible de

tirer des fonds d'une corporation universitaire pour fonder une

entreprise nouvelle puisque celle-ci oblige oblige à retirer de l'argent

de quelques projets qui existent déjà. En apparence, St Joseph n'était

pas doué pour la persuasion, mais ce qui le motivait était sa ténacité

tranquille et modeste, une confiance totale dans l'avenir de sa cause

ainsi que l'appui de plusieurs savants éminents. La RAF l'aida encore en

fermant l'oeil sous prétexte que, puisque les vols seraient effectués

pendant les exercices d'entraînement; l'Université n'aurait pas à

rembourser l'essence, ni le coût des avions. |

|

|

| |

Tout d'abord, sa collection

de photo, dont il était le conservateur, fut abritée dans une pièce

minuscule. Par la suite les photos on été transférées dans un vaste

maison particulière et finalement dans une partie du Laboratoire

historique Mond. St Joseph devint alors professeur et directeur de l'une

des plus prestigieuses collections de photographies aériennes du monde

entier. |

|

| |

L'avance la plus importante fut en

archéologie romaine. Les travaux de St-Joseph ont fourni de nouvelles

connaissances sur la Grande-Bretagne romaine et surtout sur l'Ecosse.

Ont découvrit plus de 200 nouveaux forts et de nouvelles fouilles,

prometteuse de résultats, furent entreprises.

Il était souvent consulté par les commissions officielles du

gouvernement ou des ministères au sujet des monuments historiques, des

fôrets, de l'environnement et de sa conservation, de l'agriculture et de

la science des sols. |

|

|

| |

|

|

| |

Irwin SCOLLAR

Irwin SCOLLAR |

|

| |

Né le 13 novembre 1928 à New-York.

Diplômé de la Bronx High School of Science en 1945 il a obtenu une

licence d'Art à l'université de Lehigh à Bethlehem (Pennsylvanie) en

1951 et étudia comme matière secondaire l'archéologie et l'histoire de

l'Art. De 1948 à 1952 il a travaillé comme ingénieur pour le déploiement

du réseau de diffusion de la télévision en couleur de la NBC (filiale de

RCA). |

|

| |

De 1953 à 1954 il a obtenu une

bourse universitaire par le "Metropolitan Museum of Art" de New-York.

Ensuite, de 1954 à 1956 il obtenu une bourse universitaire de la

"Fondation Educative Américaine Belge" de Bruxelles.

De 1956 à 1958 il fût étudiant à l'Université d'Edimboug en Ecosse. Il

gagna son doctorat en Archéologie Préhistorique début 1959, sous la

direction de Stuart Piggot, sur la période néolithique au Sud de la

Belgique. Il officia à Bonn au "Rheinisches Landesmuseum" début 1959,

jusqu'à sa retraite en 1991.

Depuis 1992, il se consacre au développement de logiciels pour

l'archéologie et officie en qualité de conférencier à l'université de

Cologne.

En 1971, il est nommé à la direction du département technique et

d'informatique appliquée à l'archéologie. |

|

|

| |

Depuis 1980 il reste

conférencier à l'université de Cologne sur l'informatique appliquée à

l'archéologie. Début1989 il est nommée président honoraire de cette

discipline par l'Université. En 1999 il est récompensé par le prix

allemand de l'archéologie. Il est membre honoraire du groupe sur la

recherche archéologique aérienne de la Société Internationale de

Prospection Archéologique en 2004.

Il a à son actif plus de 120 articles scientifiques et 3 livres. |

|

| |

|

|

| |

Otto BRAASCH :

un autodidacte devenu professeur.

Otto BRAASCH :

un autodidacte devenu professeur.

|

|

| |

Il est le tout premier archéologue

aérien européen. Depuis plus de vingt-cinq ans, Des airs, il a

photographié notre patrimoine historique commun. Bien qu'il soit

résolument orienté sur la période romaine, comme la plupart de ses

pairs, il a couvert toutes les périodes, du néolithique à l'époque

moderne.

Il aime voler avec tous, soit pour apprendre, soit pour faire partager

son immense savoir. Il a ainsi volé avec les grands archéologues anglais

Kenneth Saint Joseph, Jim Pickering et Derrick Riley. Il a initié de

nouveaux venus tels que Klaus Leidorf en allemagne et bien d'autres en

Tchéquie, Pologne ou Hongrie.

|

|

| |

|

Il est l'auteur d'une

soixantaine de publications, articles, rapports ou chapitres de livres.

Son œuvre ne sert pas uniquement à modeler notre compréhension du passé

européen, elle aide aussi aux efforts entrepris par d'autres pour la

conservation de ce patrimoine. Il a reçu

en 2001 le prix de l'Héritage Archéologique Européen pour sa

contribution à l'archéologie aérienne. |

|

| |

|

|

|

| |

Un de ses clichés :

oppidum celtique en Allemagne |

|

|

| |

|

|

| |

Roger AGACHE

Roger AGACHE |

|

|

| |

|

Considéré comme le pionnier de

l'archéologie aérienne, Roger Agache est né à Amiens en 1926. Il est

docteur en histoire de l'Art et archéologie et correspondant de

l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles lettres).

Conférencier et auteur de plus de deux cents publications dans des

périodiques scientifiques, ces travaux ont été salués par l'Académie des

inscriptions et belles lettres, le CNRS et l'Académie d'Architecture,

etc...

|

|

| |

|

Un hommage tout

particulier lui a été rendu en 1999 lors du Colloque International

d’Archéologie aérienne dont les Actes lui ont été dédiés. |

|

| |

|

Après de nombreuses

recherches sur le paléolithique et la néolithique, il a été Directeur

des Antiquités préhistoriques du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie,

puis chargé de cours à l’Université de Caen et chercheur au CNRS.

Il a obtenu le Grand Prix national d’Archéologie et de Géographie. |

|

| |

|

|

| |

Raymond CHEVALLIER (1924 - 2004)

Raymond CHEVALLIER (1924 - 2004) |

|

| |

Né à Bourg-en-Bresse en 1929, dans

une famille d’instituteurs, il entra à l’École Normale

Supérieure de la rue d’Ulm en 1950. Brillamment reçu à

l’Agrégation de Lettres Classiques, puis diplômé de

l’École Pratique des Hautes Etudes, IVe Section, en

1955, il partit ensuite pour l’École Française de Rome

dont il fut membre de 1956 à 1958 et devint rapidement

l'un des spécialistes de l’Italie du Nord antique.

De retour en France, il exerça les fonctions d’Assistant

à la Sorbonne, de 1958 à 1962, puis de Maître-Assistant

à l’École Pratique des Hautes Études en 1963. Nommé

ensuite à la Faculté des Lettres de Tours, il y

accomplit le reste de sa carrière universitaire, d’abord

en tant que Chargé d’Enseignement, puis comme Professeur

des Universités, dirigeant pendant de longues années

l’Institut d’Études Latines de cet établissement.

|

|

| |

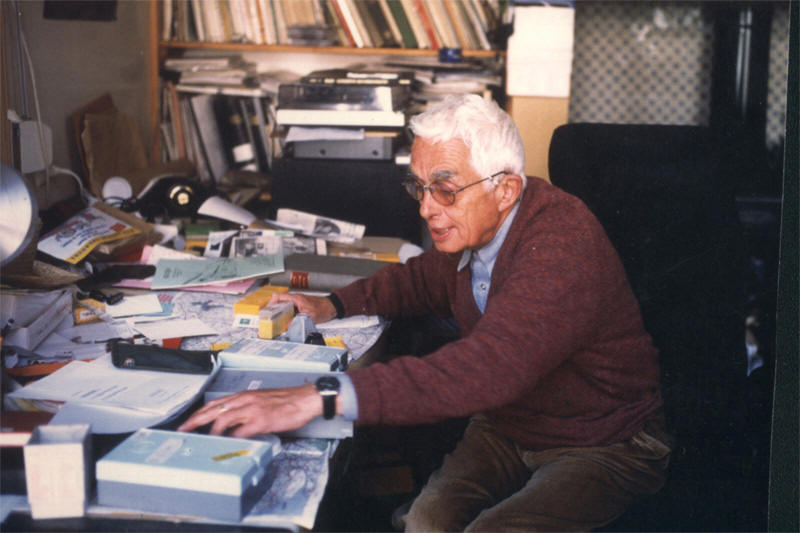

Il sut éveiller,

grâce à son exceptionnelle puissance de

travail et à son enthousiasme

communicatif, de nombreuses vocations de

latinistes et d’archéologues. On assiste

en nombre à ses cours, on le choisit

souvent ensuite comme directeur de

mémoire et de thèse, on recherche sa

présence dans les jurys de Doctorat. Ses

anciens étudiants gardent de lui un

souvenir très fort, en particulier tous

ceux de son "Séminaire de Topographie

historique et de Photo-interprétation,

de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Ils cultivent la mémoire des heures

passées à l’écouter et reconnaissent

volontiers leur dette à son égard.

Son service militaire,

effectué dans l’Armée de

l’Air, lui avait révélé

l’intérêt de la

photographie aérienne

pour la recherche

archéologique et a fait

de lui un émule très

actif des grands

précurseurs dans ce

domaine, le Père

Poidebard et le colonel

Baradez. Sa carrière

dans le cadre de la

réserve l’a mené au

grade de colonel. Elle

lui a permit de se tenir

informé des plus récents

progrès de la technique

et d'en perfectionner

certaines applications,

telles que la détection

des traces de cadastres

antiques, de voies

romaines ou

d'agglomérations

disparues. Ce domaine de

recherche le conduisit,

de 1976 à 1980, à la

présidence de la Société

Française de

Photogrammétrie et

Télédétection.

|

|

|

| |

|

Raymond Chevallier était un auteur

particulièrement fécond. Une cinquantaine d'ouvrages

traitent de ses thèmes favoris : les historiens romains,

l’Italie du Nord antique, la Gaule indépendante et

romaine, la photographie aérienne et ses applications

archéologiques, sans parler de plusieurs volumes de la

collection « Que sais-je ? » et d’une quantité élevée

d’ouvrages réalisés en collaboration. A ces livres

s’ajoutent des centaines d’articles, dans des

publications savantes françaises et étrangères dont

Archéologia. On a fait appel à lui d’autre part pour des

participations au Grand Larousse Encyclopédique, à l’Encyclopedia

Universalis, et à l’Encyclopédie de la Pléiade. Il a

réalisé plusieurs expositions photographiques sur

l’Antiquité, et à prononcé de multiples conférences tant

en France qu'à l’étranger. |

|

| |

|

|

| |

Françoise CLAUSTRE

Françoise CLAUSTRE |

|

| |

|

|

| |

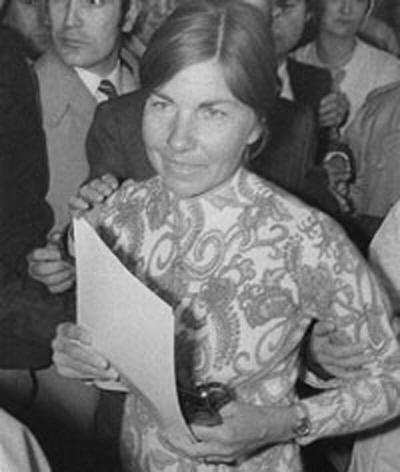

|

Françoise

Claustre. Anthropologue et archéologue. Née le 8 février 1937, décédée

le 3 septembre 2006, Cette femme est connue comme « la prisonnière du

désert » du 21 avril 1974 au 1er février 1977. Après sa

captivité, elle revint dans une région qu’elle aimait tant. Elle fut

intégrée au Centre Anthropologiques des Sociétés Rurales, prospectant

avec son époux, en tant que pilote, et Jean Vaquer comme naviguant.

Elle a laissé un travail remarquable et pourtant ignoré. Deux clichés de

son travail illustrent l’ouvrage d’Henri Delétang.

|

|

| |

|

Magnifique

enceinte néolithique découverte à Cavanac (11) par Françoise Claustre.

Il s’agit d’un éperon au confluent de l’Aude et du Toron.

|

|

| |

|

|

| |

Maurice MARSAC

Maurice MARSAC |

|

|

| |

Maurice Marsac est un archéologue

français né à Chavagné (79) en 1938 et mort dans la même ville en 1991.

Archéologue au Service régional de l’archéologie des Pays de La Loire,

au début des années 1960, encouragé par Roger Agache, précurseur de

l'archéologie aérienne en Picardie, Maurice Marsac développe ce procédé

de prospections archéologiques autour du Golfe des Pictons, actuel

Marais Poitevin. Ses travaux de recherches lui permettent de découvrir

un millier de sites archéologiques allant du néolithique à l’époque

moderne. Il innove et applique des techniques comme la photographie

infrarouge.

|

|

| |

|

Fort d’une décennie de

recherches, en 1975, il soutient une thèse à l’École des hautes études

en sciences sociales intitulée Inventaire archéologique par

photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons. |

|

| |

|

Parallèlement, il

écrit de nombreux articles publiés en France et à l’étranger, participe

à des colloques et mène des fouilles archéologiques sur des sites

gallo-romains notamment à La Fougeoire (La Crèche) de 1965 à 1969, à

Saziré (commune d’Aiffres) au début des années 1970. L’Inventaire

archéologique par photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons,

constitué de trois tomes (1991, 1993 et 1996), a été publié à titre

posthume sous l'impulsion de sa mère, Mme Talbot-Marsac. |

|

| |

A ma connaissance, c'est le seul

archéologue qui, grâce à des relations personnelles au sein de la base

aérienne de Mont-de-Marsan, a pu obtenir des clichés aériens pris à

partir de Mirages IV-P supersoniques de l'Armée de l'Air. |

|

| |

|

|

| |

Daniel JALMAIN

Daniel JALMAIN

|

|

|

| |

Daniel Jalmain,

prospecteur pour l'île de France et l'Eure-et-Loir. Archéologue

bénévole, directeur

de collège.

De belles découvertes sont à porter à son actif, dans une large palette

chronologique. Homme discret et efficace, un des tous

premiers. |

|

| |

|

En 1970, il a présenté

au Colloque International sur la Cartographie Archéologique (organisé

par R. Chevallier) les résultats de ses investigations sur les voies

entre Seine et Loire. Il citait comme une évidence indiscutable

l'existence d'une lieue gauloise de 2 450 mètres sur les axes Ablis-Blois

et Sens-Chartres. |

|

| |

Sa thèse de troisième cycle, à

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 6ème section, a été publiée chez

Technip, sous le titre "Archéologie aérienne en Ile-de-France" en 1970.

Edition pratiquement épuisée à l'heure actuelle. |

|

| |

|

| |

René GOGUEY

René GOGUEY |

|

| |

Pilote-archéologue, René Goguey

est diplômé de l'Ecole Pratique desHautes Etudes (Thèse : de l'aviation

à l'archéologie, Paris, 1968),

UMR 5594 du CNRS "Bourgogne du premier millénaire", Université de

Bourgogne,

Lieutenant-colonel de l'Armée de l'Air (33ème escadre de

reconnaissance),

Pilote spécialisé en archéologie, poursuit depuis bientôt 50 ans ses

programmes annuels de recherche, malgré le "crash" de 1983.

Membre résident de l'Académie des Sciences, Arts et Belle Lettres de

Dijon,

Président du Comité Régional de la Recherche Archéologique de Bourgogne.

|

| |

|

René

Goguey devant un MH Broussard, avant un survol sur Alésia. |

| |

|

Q Plus de 3 000 heures de vol (dont 1 800

à bord du R 3000 du Conseil Régional de Bourgogne, ci-contre)

Q 75 000 photographies

Q 4 000 sites enregistrés

|

| |

Ses travaux d'archéologie aérienne se résument à trois périodes :

Première période : dans le cadre de l'Armée de l'Air, avec les

avions de la BA de Dijon Longvic et ceux de la 33ème Escadre de

reconnaissance à Strasbourg. Recherches ininterrompues depuis les

premières expériences réalisées en 1958 (Sanctuaire gallo-romain d'Essarois).

Mise au point d'une méthodologie sur le site d'Alésia. Extension de la

recherche à l'ensemble de la Bourgogne, avec la découverte de villas

gallo-romaines,de nécropoles proto-historiques (Longvic), de nombreux

plans sur les grands sites de Vix, Alésia, Mirebeau, Les Bolards.

Seconde période : à bord d'avions civils de l'Aéroclub de la Côte

d'Or, dans le cadre de la recherche subventionnée par la Direction des

Antiquités de Bourgogne et du cconseil Général de la Côte d'Or.

Extension des recherches sur un programme "De la Loire au Rhin". De

multiples découvertes avec, en particulier, les photographies

spectaculaires de 1976, le "second théâtre d'Autun" et les

théâtres de Mâlain, d'Entrains, les sanctuaires de Vertault, d'Entrains,

de Saint-Usage, les villas de Nicey, de Griselles et d'Argilly, les

mottes castrales de Magny-sur-Tille, d'Orgeux, de Montigny-sur-Aube...

Troisième période : à bord de l'avion Robin 3000 acquis en 1990

par le Conseil Régional de Bourgogne. Recherche dynamisée par

l'utilisation d'un avion spécialement adapté à la photographie aérienne

- exemple : les découvertes d'une extrême précision (jusqu'aux points

des trous de poteaux des tours de bois) sur le siège d'Alésia. Programme

de prospection-inventaire dans le cadre de la "carte archéologique"

établie par le Service Régional des Antiquités de Bourgogne. Missions

"relations internationales" sur l'Europe de l'Est : en Tchécoslovaquie

(1991) et en Hongrie (1993 à 2000). Missions officialisées de 1995

à 1998 par le Ministère des Affaires Etrangères. Nombreuses découvertes

dans la vallée du Danube et dans la grande plaine hongroise jusqu'à

l'Ukraine.

|

| |

Archéologie de terrain à

partir du dossier des photos aériennes

:

Direction des fouilles sur la nécropole protohistorique à épée de bronze de Longvic

(1964-1965)

Direction des fouilles sur la villa romano-celtique de Rouvres-en-Plaine

(1966-1967)

Direction des fouilles sur le camp militaire de la VIIIème Légion Romaine

à Mirebeau (1968-1990)

Direction des fouilles sur le sanctuaire celtique et gallo-romain de

Mirebeau (1977-1981)

Campagnes de sondages sur la villa portuaire de Luy

|

| |

|

Restes du DR 400

lors d'un crash. Il s'agit d'un atterrissage impromptu suite à une panne

moteur : rupture de vilebrequin, hélice arrachée en vol, incendie moteur

en vol, posé en catastrophe dans une prairie, course achevée dans une

haie, aile arrachée mais pas d'incendie. Après deux jours de clinique,

pour examens médicaux, le pilote redécollait mais sans son co-pilote qui

n'a plus jamais mis les pieds dans un avion de tourisme. Le cliché n'est

pas très net, ayant été pris par un paysan possédant un appareil

photographique jetable, venant au secours de l'équipage qui était

fortement "sonné". |

| |

Diffusion de la recherche

:

Expositions "grand public" : en particulier aérodrome de Beaune (1979),

Amiens (1992), Budapest (1995), Musée de Bibracte (1996), de Prague

(1996), Musée de Chatillon-sur-Seine (1997).

Participation (à titre de conférencier) aux colloques internationaux de

Paris (1964), de Londres (1974), d'Amsterdam (1982), de Bruxelles (1982

et 1986), de Lattes-Montpellier (1992), de Berlin (1994), d'Oxford

(1995), de Budapest (1995), de Prague (1997), du Collegium de Budapest

(1998).

Publications multiples à l'échelon régional, national et international

(65 titres).

Reportages, interviews, réalisation de films, en particulier :

"l'archéologie vue du ciel" FR3 national, 1983, "Alésia vu du ciel : l'oeil

de René Goguey", prix du meilleur film d'archéologie métropolitaine,

Festival International d'Amiens, 2005.

CD-Rom : "L'histoire vue du ciel" (Centre Européen du Mont-Beuvray), "Le

siège d'Alésia", 141 photos aériennes interprètées (publication sous la direction de Michel Reddé,

Académie des Inscriptions de Belles Lettres, 3 volumes).

|

| |

|

| |

Jean ROISEUX

Jean ROISEUX |

| |

Jean Roiseux est membre de

l'Association A.R.E.A avec Fracine Marcoult et Laurent Bourgeno.

La région prospectée se situe à l'extrémité sud-est de la Brie

champenoise. Il est limité au Nord par le tracé de la N4, au Sud par la

Seine, à l'Ouest par une ligne passant de Jouy-le-Châtel à

Donnemarie-Dontilly et à l'Est par les limites départementales de l'Aube

et de la Marne. De plus, il faut y rajouter une micro-région : le

Montois qui correspond à deux cantons dans leur totalité (Provins et

Villers-Saint-Georges) et à trois autres en partie intégrés

(Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly et Nangis).

|

| |

. |

Jean Roiseux prospecte

en Ultra Léger Motorisé en partant de Voulton (5 kilomètres au Nord de

Provins). La confiance en son pilote est évidemment primordiale.

Celui-ci, Laurent Bourgeno, est habitué aux impératifs de la prise de

vue archéologique et repère également des sites.

Deux types de mission sont réalisées : l'une à partir de renseignements

historiques ou des résultats des prospections au sol et l'autre en vol

libre en effectuant des bandes de plusieurs kilomètres de long. |

| |

Les axes de recherche de l'équipe sont les suivants :

L'habitat fortifié avec les mottes et les maisons fortes.

Toutes les fermes de la région du Montois ont été photographiées et il

s'est avéré, après recherches en archives, que 60% d'entre-elles étaient

médiévales.

Autour de l'argile : dans la commune de Savins, des fours

de tuiliers des IIème et IIIème siècles après J.C. sont encours de

fouille. Ce site, à proximité de la voir gallo-romaine dite "le Perré",

a d'abord été prospectée au sol, puis en aérien avant d'être étudié. Les

clichés aériens présentés font apparaître des saignées dans le bois, à

proximité du site et correspondent aux fosses d'extraction de l'argile.

La seigneurie de Flaix :c'est un travail documentaire qui

a débuté à partir d'une carte du XVIème siécle. Cette zone a été ensuite

reportée sur une carte I.G.N. au 1/25 000ème, puis des prospections

sytématiques, au sol et en aérien, ont complété cette étude.

Etude des vestiges de bois : les tâches sombres qui se

détachent dans le champs correspondent à la déforestation, aux brûlis.

C'est ce que l'on appelle des "lunes de déforestation". des comparaisons

sont faites avec des cartes anciennes pour tenter une restitution de

l'évolution du paysage. cette région aété peu aménagée et le paysage est

encore assez conforme à ce qu'il devait être ) l'époque médiévale.

|

| |

|

| |

Louis MONGUILAN

Louis MONGUILAN

|

| |

|

Louis Monguilan.

Jeune résistant, il fut arrêté par la Gestapo, sur dénonciation le 20

octobre en 1943. Envoyé en déportation au camp de Mathausen, il a

miraculeusement survécu étant arrivé à la plus extrême limite de

résistance vitale (35 kg à sa libération). En 1948, jeune militaire, il

est breveté parachutiste. Il est versé à sa demande dans l'ALAT

(Aviation Légère de l'armée de l'Air) ou il a obtenu son brevet

d’observateur-pilote d’avion et d’hélicoptère le 1er août

1956. Le colonel Monguilan totalise actuellement plus de 8 000 heures de

vol. En octobre 1976, Louis Monguilan a soutenu une thèse de Doctorat es

Science à l'Université de Provence sous la direction du professeur

Chevallier sur le sujet de l'archéologie aérienne : "Observation

et proposition d'interprétation". Pour ajouter une corde à son

arc, Louis Monguilan est aussi plongeur sous-marin. A notre

connaissance, il est le seul pilote-plongeur archéologue. Il a mis au

jour près de Fos, une grande nécropole romaine ainsi qu’un port

antique.

|

| |

|

| |

Charles LEVA, Henri DELETANG et Michel DRILEN

Charles LEVA, Henri DELETANG et Michel DRILEN

|

| |

|

Charles LEVA,

archéologue belge, en 1995. Il commença ses prospections en 1964 en

mettant au point cette méthode de prospection alors inexistante en

Belgique. Ces recherches portèrent sur les voies romaines. Cet homme de

grand talent n’imaginait la recherche que sous forme collective avec

interaction entre observateur, pilote, photographe, historien etc…. Il

créa en 1978 une association sans but lucratif : le Centre

Interdisciplinaire de Recherches Aériennes (Cira) à Bruxelles. Il

noua des contacts fructueux avec Roger Agache, Henri Deletang, René

Goguey.

|

| |

|

Charles

LEVA à Abbeville avec Roger Agache en 1981 |

| |

|

Henri Delétang (à

gauche) avec Michel DRILLEN, pilote belge de la CIRA ( centre d'étude

créer par Charles LÉVA, fameux archéologue aérien belge). Le cliché fut

pris par Jacques DUBOIS, sur l'aérodrome de Romorantin-Grièves Pruniers

en 1994. Henri est Professeur de Collège en Histoire et Géographie. En

1974, il a commencé l’archéologie terrestre en conduisant les fouilles

programmées sur le théâtre gallo-romain de Neung-sur-Beuvron ainsi que

par voie aérienne. Il a découvert environ un millier de sites, pris près

de 15 000 clichés et est l’auteur, entre autres, de deux ouvrages

remarquables cités en bibliographie. En 1979, il a fondé et anime

toujours, le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de

Sologne. |

| |

|

| |

Maurice GAUTHIER

Maurice GAUTHIER

|

| |

|

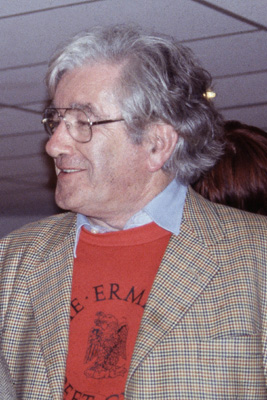

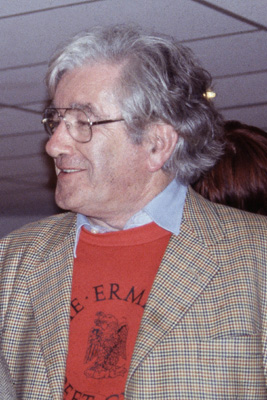

Maurice Gauthier.

Professeur des écoles. Archéologue aérien bénévole, débutant la

prospection aérienne en 1985 (né en 1952). Il est considéré comme

l'archéologue aérien le plus prolifique de Bretagne survolant quatre

départements : le Morbihan, les Côtes-d’Armor, l'Ille-et-Vilaine et le

Finistère. Environ 2000 sites découverts en 800 heures de vol.

Responsable d'un programme de prospection-inventaire en Bretagne

centrale depuis 1985. Titulaire d'un D.E.A. Histoire et Civilisations.

Thèse de doctorat en cours :le Porhoët pré-romain et gallo-romain,

d'après la photographie aérienne. |

| |

|

| |

Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST

Marc LANGLOIS et Pascal LAFOREST

|

| |

|

Marc

LANGLOIS (à gauche) et Pascal LAFOREST, archéologues du Service

départemental des Yvelines. Ces prospecteurs utilisent un DR 400 basé

sur l’aérodrome de St-Cyr l’Ecole. Ils commencèrent leurs prospections

systématiques du département en 1987. 329 sites ont été photographiés à

ce jour (2006). |

| |

|

| |

François BESSE

François BESSE

|

| |

|

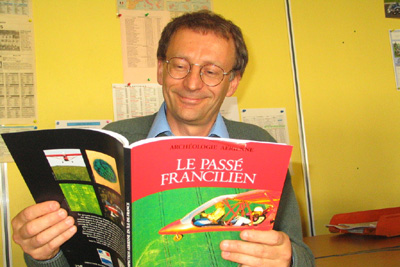

François Besse.

300 sites. 300 heures de vol pour l’archéologie. Né en 1959. Prospecte

particulièrement l’Essonne depuis 1991. Ses aérodromes d’attache sont

Cernay-la Ferté-Allais et Etampes. Surnommé, par certains de ses

collègues : le Buster Keaton de l’archéologie française, en vérité il

apparaît que c'est un garçon plein d’humour, la preuve lisant l’ouvrage

dont il fut la cheville ouvrière.

|

| |

|

L’avion

qu'utilise François Besse, Robin DR 360, avec silencieux, immatriculé

F-BSBZ |

| |

|

| |

Patrick F. JOY

Patrick F. JOY |

| |

Né le 13 mars 1947, ingénieur en Galvano-Chimie et Environnement et directeur de la société

S.E.R.T.S spécialisée en électrochimie, analyse des eaux et des sols,

problèmes de métaux lourds dans l'environnement.

Q Archéologue bénévole depuis 1975

Q Pilote privé depuis 1988

Q Guide conférencier au Musée de l'Air du

Bourget depuis 1999.

|

| |

© Besse F. |

1 300 heures de vol,

1 900 sites photographiés,

fond de 15 000 clichés diapositives |

| |

|

| |

Texte et

publications (renvoi vers rubrique

Conférence -> textes & publications) |

| |

Bibliographie sommaire

Bibliographie sommaire |

| |

|

| |

Bernard LAMBOT

Bernard LAMBOT |

| |

Bernard

Lambot est un archéologue que j’apprécie particulièrement. Pourquoi :

parce qu’il est resté bénévole depuis l’âge de 14 ans (il en a une

soixantaine à cette date du 13 mars 2009). Il a fouillé avec les plus

grands, il a co-publié avec les mêmes, il a découvert le passé de la

Champagne et des Ardennes et il est attaché au CNRS (en tant que

bénévole). Et puis, il est l’inventeur et le Directeur des fouilles d’Acy-Romance,

ayant mis au jour des inhumations gauloises très particulières (corps

assis - offrande chtonienne - ayant fait sourire à l’époque quelques

sommités archéologiques, mais le sujet s’avère depuis de plus en plus

d’actualité, de nombreuses fouilles de Suisse en Charente accréditant

cette coutumes fort mal connue).

|

| |

|

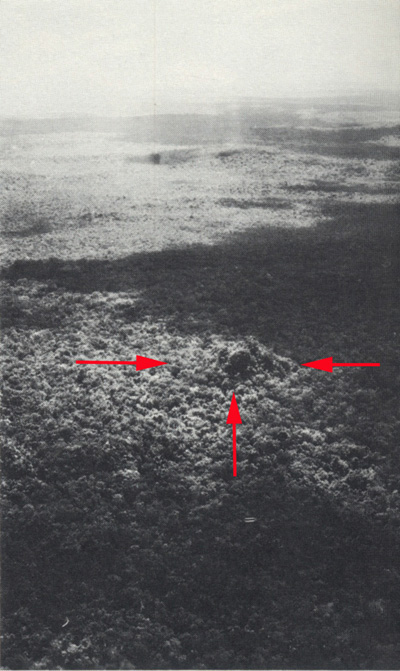

A ce

jour, le phénomène a 1 500 heures de vol, 1000 sites découverts, et

24 000 clichés diapositives. Il a longtemps volé avec Olivier Potier de

l’A.C. du Rethelois. Son pilote actuel, à droite du cliché, se nomme

Albert Moureau. |

| |

|

| |

|

Pour

préparer sa retraite, il s’est remis à ses amours d’adolescent : la

peinture (tout en continuant l’archéologie). Je conseille à tout lecteur

de feuilleter Cartes postales aériennes de Champagne-Ardennes ;

AAREA, 1996,

livre remarquable où tout est expliqué. De plus, cher lecteur, comme

vous avez Internet, posez les questions sur Goggle : Bernard Lambot, ou

bien fouilles d’Acy-Romance.

|

| |

|

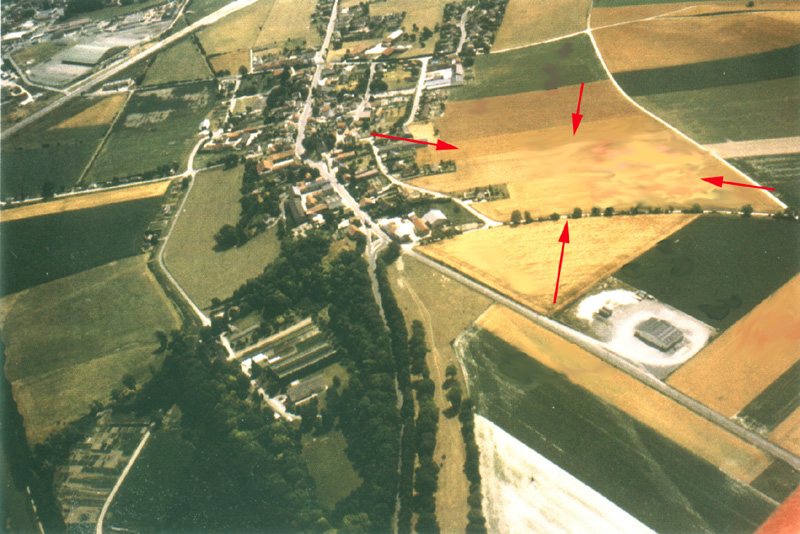

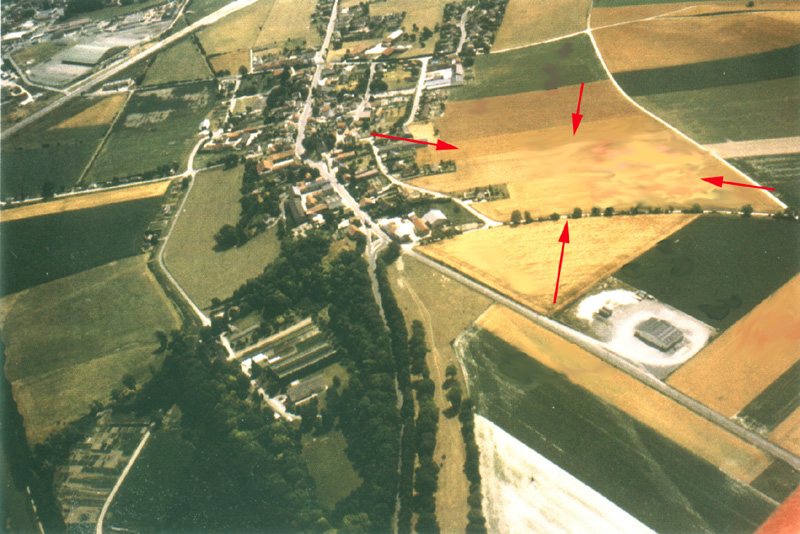

Cliché aérien d'Acy/Romance. Les flèches

délimitent le périmètre du site. |

| |

|

Fouille in-situ, à Acy-Romance

:

exemple type d'offrande chtonienne, coutume marginale et encore mal

connue. |

| |

|

Reconstitution en 3 dimensions par

Bernard Lambot de ce procédé d'offrande à partir de la photo précèdante. |

| |

|

| |

François VASSELLE

François VASSELLE |

| |

François Vasselle est un

archéologue aérien trop peu connu pour ne pas figurer dans notre

inventaire. Nous avons découvert ces travaux dès 1977 dans le bulletin

du Centre de Recherches Archéologiques du Vexin Français. Comme beaucoup

de prospecteurs aériens, notre collègue est un passionné et bénévole de

l'archéologie. Né en 1924, il a commencé à voler et à photographier en

1962, initié par Roger Agache, son contemporain et camarade de lycée.

Pour des raisons familiales, il volait surtout dans l'est du département

de la Somme avec Huchez comme pilote, basé à Mondidier. Le fait d'être

architecte D.P.L.G. motivait sa passion de découvertes enfouies sous le

sol. Après des premiers résultats encourageant, les Directeurs de

Antiquités Historiques Jean-Michel Desbordes puis Jean-Claude Blanchet

lui conseillèrent de survoler le Plateau picard dans l'Oise entre

Breteuil et Chaumont-en-Vexin.

|

| |

|

Dans cette région, les fondations

des bâtiments gallo-romains étaient constituées de silex, peu visibles

d'avion, alors que dans la Somme, elles étaient en craie très visibles

sur la terre arable. Vers 1965, les sous-solages et les labours profonds

après les remembrements donnèrent des images remarquables. Comme

beaucoup "d'anciens", 1976 à marqué notre collègue en raison de la

sécheresse exceptionnelle. |

| |

|

Bel ensemble

fossoyé, probablement une grande ferme indigène datant de la Tène

finale, découvert à Bailleul-sur-Thérain, au lieu-dit la Houssière.

|

| |

|

Bel enclos indigène avec une porte

en forme de pince, découverte à Monsures (80), au lieu-dit le

Martillois en 1998.

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|